品牌行业

品牌行业2015年初在一次采访中,当问及海底捞的家文化时,张勇声称,“我就是个资本家!”

他不愿再当带头大哥,彼时的海底捞,员工数已超过两万人,管理不能靠亲情,只能靠制度。

“我不能天天靠理想过日子。我得打竞争对手,我得想办法让客人来吃饭,我得赚钱!不赚钱,我死了你也死了。”他说。

海底捞在扩张的过程中实则九死一生,但都依靠组织变革渡了劫。然而在这个变革的过程中,它不再是《海底捞你学不会》书中充满亲情的“海氏大家庭”,而成了用较高薪酬刺激员工,保证效率优先、高速运转的“冰冷”机器。

据说,张勇这些年在管理方面,对标的实则是华为。这样做的好处,首先体现在了海底捞的员工绩效、营收、开店速度之上。

“你记住,对于海底捞,张勇最关注的就是‘效率’。”一位餐饮行业的大佬对虎嗅精选表示。

可以说,海底捞如今的“冷酷”成就了它的百亿营收。

然而这种“冷酷”,也在反噬海底捞。

海底捞去年被曝光的后厨问题——老鼠满地跑、用漏勺掏地沟,并非孤案,它也正是这个巨大的组织机器在高速运转过程中,所面临的失控。

有消息称,海底捞即将于9月10日赴港IPO。趁着这个档口,虎嗅精选深访了海底捞的前中层、基层员工,餐饮行业几位大佬,结合其招股书写成了上下两篇共1.5万字的的深案例。在文中,我们着重呈现了海底捞通过几次组织变革成就百亿营收的细节,也分析了这样的管理结构之下,海底捞所内生的系统性风险。本文是该文的节选缩减版。

#魔鬼藏在细节中,即刻加入虎嗅精选黑卡计划,解锁1.5万字的海底捞封神路。

拓店的资本

海底捞在资本市场上的持续想象空间,几乎都来自于高速扩店的规模化能力以及营收能力。

截止海底捞招股说明书发布日期,海底捞全球共有门店320间,其中296家门店位于内地。

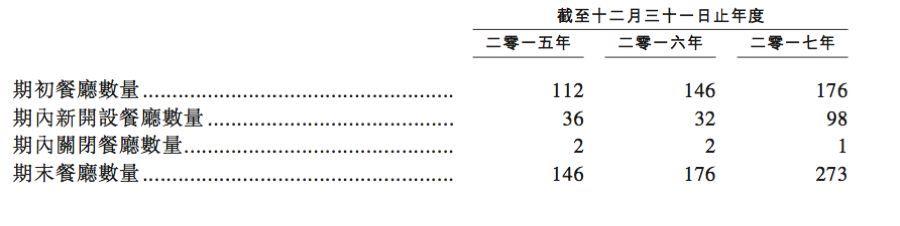

在海底捞成立的前20年,总共开出了76家店,平均每年开店不到4家,2015年,海底捞增开门店36家,2016年增开32家,2017年,其新增门店则猛蹿到98家。

海底捞在招股书中写道:“我们现时计划于2018年开设180家至220家新餐厅,并且预期我们迅速的增长将于可见的未来一直持续。”

海底捞的底气,来自于海底捞店长储备数量及培养的速度。店长,对于所有餐饮企业都是最核心的资产及中流砥柱,对于重服务、强调“传帮带”的海底捞而言,更是如此。

|